10月24日至26日,“中外文论的跨国传播与视域互鉴”国际学术研讨会暨(中国) 中外语言文化比较学会中外文论比较专业委员会2025年年会在长沙理工大学金盆岭校区隆重召开。此次会议由(中国)中外语言文化比较学会中外文论比较专业委员会主办,长沙理工大学外国语学院承办,复旦大学出版社有限公司、湖南省科技翻译工作者协会、《复旦外国语言文学论丛》《文化与诗学》《外国文论与比较诗学》协办。来自国内外高校、科研院所的专家学者齐聚长沙,围绕中外文论的跨文化传播与学术互鉴展开深度研讨,为推动全球文论研究的多元发展注入新动能。

本次会议在全球化深入调整、文明互鉴需求日益迫切的时代背景下召开,因此兼具理论创新价值与现实指导意义。作为中外文论研究领域的重要学术平台,会议不仅集中展示国内外相关研究的前沿成果,更通过跨学科、多维度的深度对话,为破解文论跨国传播中的文化隔阂、构建平等对话的全球文论体系提供创新视角与方法支撑,对我国文论研究的自主知识体系构建与国际化进程将产生深远影响。

开幕式于10月25日上午在长沙理工大学外国语学院321报告厅举行,由长沙理工大学外国语学院院长段胜峰教授主持。

长沙理工大学副校长刘朝晖教授在开幕式致辞,对大会的召开致以热烈祝贺,向全球与会专家学者表达诚挚欢迎,并衷心感谢各界长期以来对学校及外国语学院建设发展的关心支持。他指出,中外语言文化比较学会深耕三十余载,为繁荣国家文化事业、促进中外文明交流互鉴作出了重要贡献。其中,中外文论比较专业委员会搭建的跨域交流平台成果丰硕、广受赞誉。本次会议既能体现本领域研究的理论高度,又敏锐把握了时代脉搏。长沙理工大学作为一所特色鲜明的多科性大学,外国语言文学学科是学校高质量发展的重要组成部分。外国语学院承办此次会议既是学习交流的契机,更是服务文化传播所应该担负的责任。他特别以毛泽东《沁园春・长沙》的豪迈意境呼应此次“百侣来游”的学人相聚,期许共拓中外文论研究新境界。

浙江大学外国文论与比较诗学研究中心主任周启超教授在致辞中,从“称赞”“信心”“愿景”三方面展开分享。其一,他对学会本次与长沙理工大学合作办会给予肯定,认为这既是学会办会组织形式的进一步拓展,也是响应国家 “开展有组织的学术研究”号召的具体实践;同时点赞会议汇聚英美及法、意等多语种背景外国学者的多元交流特色,以及新增“研究生论文颁奖”活动对学术传承的助力作用。其二,他表达信心,指出学界正积极探索两大方向 —— 一是文学研究与中外文论研究如何有效融入中国式现代化进程,二是译介后的外国文论如何有机成为中国文学研究的组成部分。其三,他提出愿景,建议将《外国文论与比较诗学》等刊物确立为学会专属学刊,为学者学术成果搭建相对独立的展示平台。

(中国)中外语言文化比较学会中外文论比较专业委员会会长、复旦大学教授汪洪章在答谢辞中,首先感谢长沙理工大学校院两级的筹备及中外嘉宾的参与。他回顾了专委会的发展历程,表示专委会始终倡导“中外文论融合式研究”。本次会议“跨国传播”“视域互鉴”的主题与之高度契合。同时,本次会议经审批获国际会议性质认定,且首次增设“研究生论文评选及颁奖”活动,相较于前两届会议在办会方式上有了的重要突破。

本次会议设3场主旨报告,10位国内外知名学者围绕“文明互鉴、叙事学新阶与西方文论中国化”“审美范畴解码、形式主义演进与文论引介创新”“世界文学重构、外域文论接受与图像批评”三大主题展开深度分享,呈现了一场高水平的学术盛宴。

华东师范大学朱国华教授从“西风徐来,吹万不同”来破题,畅谈新时期西方文论中国化的历史进阶。他指出,西方文论的中国化已经走过了去政治化的阶段,正在经历大规模全面吸收的阶段,中国的学术原创的未来可能性受制于社会条件和文化传统,并呼吁广大文论界的学者认真思考中国学术原创将何去何从。

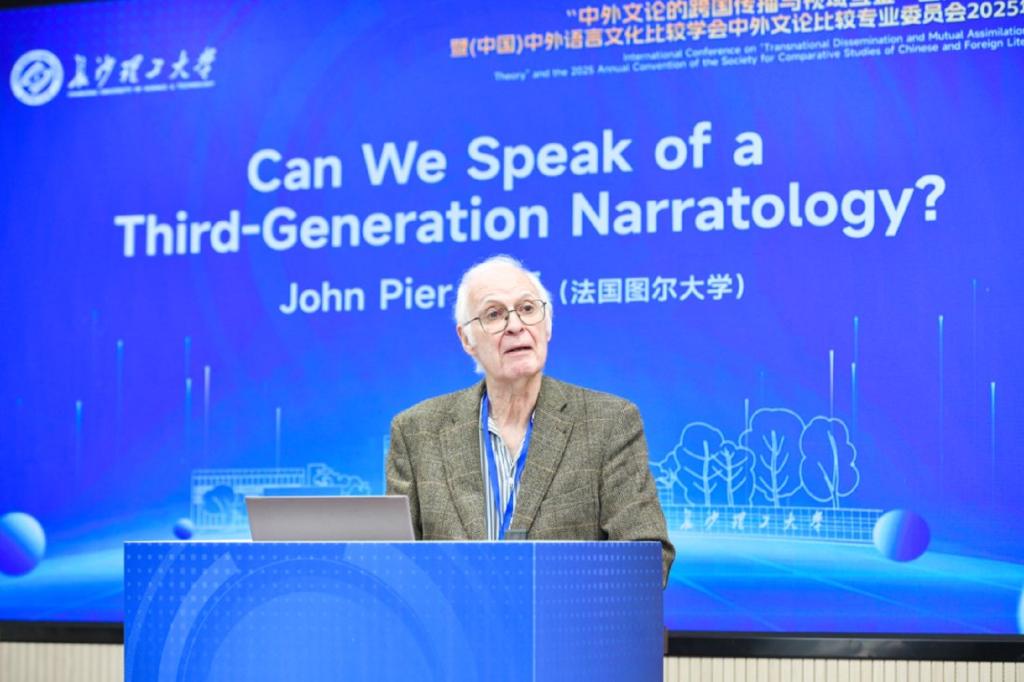

法国图尔大学John Pier教授以“可否谈论第三代叙事学”为题,梳理了叙事学从经典结构主义到后经典多元范式的演进,提出以尤里・洛特曼文化符号学为基础的新研究路径,为叙事理论的跨学科应用提供新思路。

四川大学杰出教授曹顺庆从文明史视角出发,驳斥“西方文明优越论”,以古希腊文字源于腓尼基字母、中国古代文论影响西方美学等史实,论证“文明互鉴是人类文明发展的基本规律”,呼吁构建超越西方中心论的全球文论对话机制。

浙江大学周启超教授指出,多年来中国学界对现代斯拉夫文论的引介多以追随性转译为主导,导致对其认知长期处于碎片化状态;他进一步倡导,在改革开放不断深化、中国式现代化持续推进的新时代背景下,中国学界应突破简单化追随的局限,通过“自主性深耕”更新外域文论引介路径,进而推动外域文论的本土化适配与中国文论的跨文化传播。

意大利东皮埃蒙特大学Stefania Sini教授聚焦“文论跨国时空体中的形式与形式主义”,以俄国形式主义为切入点,通过关键案例分析20世纪20年代至今西方文学理论中“形式”及形式主义方法的作用,聚焦向心力与离心力的辩证关系演变,最终探讨当下“形式”的理论与教学定位。

香港城市大学张万民副教授以中国美学核心范畴“游”为切入点,对比庄子“神游”与西方“游戏理论”,阐释“游”的艺术形态如何在《楚辞》《列子》等文本中实现“道成肉身”,为中西美学比较提供新视角。

复旦大学汪洪章教授从“翻译、流通与世界文学”“保卫经典”“发现世界文学”三个方面,分享自己阅读张隆溪教授新著《作为发现的世界文学》的体会,认为破除比较文学和世界文学研究领域长期存在的欧洲中心主义,是贯穿张先生四十多年学术生涯的一个主旨。

北京大学王建教授以1990年亲身参与的一场学术研讨会为线索,结合历史语境梳理了表现主义论争在中国的接受过程,既揭示这一接受过程与国内关于现实主义以及社会主义现实主义相关探讨的关联,也剖析了这一过程背后隐含的同时代中国文学与文学思潮的转型轨迹。

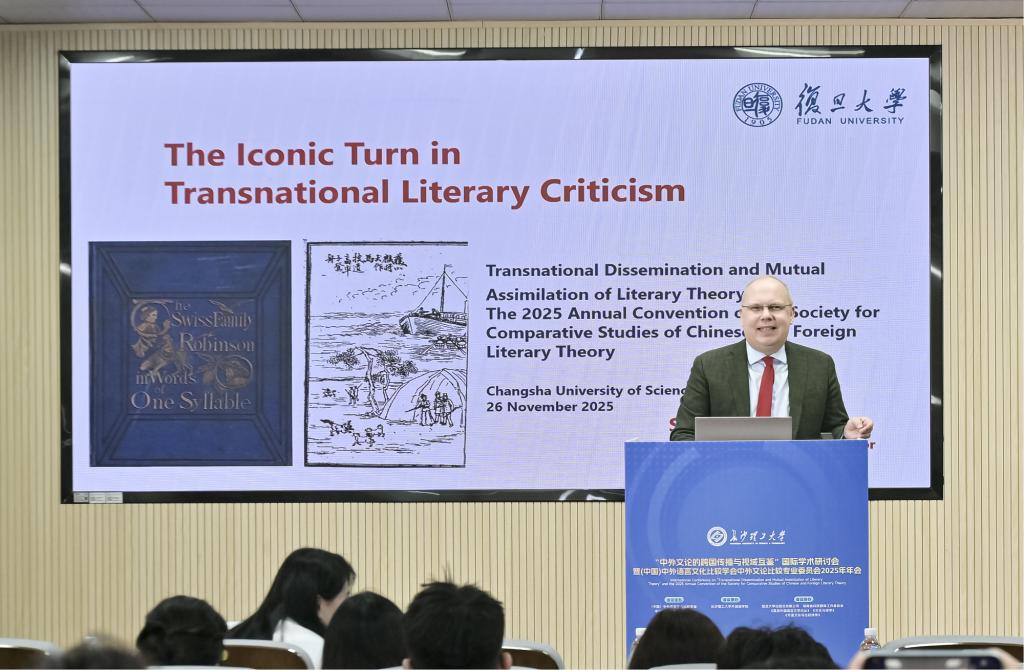

复旦大学Sandro Jung教授结合其新著《跨国鲁滨逊:插图与阅读史》,提出 “跨国文学批评中的图像转向”理论,他以《瑞士家庭鲁滨逊》在近代中国的木刻插图版为例,揭示图像符号在文论跨文化传播中的“协商中介”作用。

北京师范大学钱翰教授从“文学契约”视角重释现实主义,指出文学“真实性”的核心在于“读者可信性判断”,而非对现实的复刻,为理解现代文学的“契约重构”提供理论支撑。

会议设7个分会场,近200专家学者和硕博研究生,围绕“中外文论的理论旅行、文本阐释与跨界对话”“外国文论的本土化调适与中国文论的跨文化传播”“经典重释、翻译转向与技术时代的文论创新”“中国文化的对外译介与传播”等议题,展开研讨。研讨兼具理论深度与实践价值,充分体现了当代文论研究“紧跟时代前沿、扎根文化实践”的学术追求。

各分会场还设置了“点评互动”环节,点评专家与参会者围绕研究方法、理论边界、实践应用等展开讨论,形成了“观点碰撞、共识凝聚、问题深化”的学术氛围。

本次学术研讨会特设“研究生优秀论文评选及颁奖仪式”,对参会学生提交的论文开展专业评审,最终评选出一等奖 4 名、二等奖 8 名、三等奖 15 名,以此激励青年学者在中外文论研究领域继续专研,不断深耕。

10月26日12时许,会议在闭幕式中落下帷幕。(中国)中外语言文化比较学会中外文论比较专业委员副会长钱翰教授致闭幕辞。他高度赞扬本次会议亮点突出、富有创新,一方面国际化程度较高,另一方面增设了学生论文评选;他表示评选活动是对同学们学术努力的鼓励,坚信年轻人是未来学术发展的核心力量,期待同学们在学术道路上持续进步、再创佳绩。他深情感谢各分论坛点评专家的辛勤付出,以及组委会和志愿者的周密筹备,期待本次会议的学术影响能随各位学者传递至全国乃至世界。

最后,(中国)中外语言文化比较学会中外文论比较专业委员会会长汪洪章教授宣布第三届年会暨“中外文论的跨国传播与视域互鉴”国际学术研讨会闭幕!

( 图/龙晴云 文/陈菁 一审/刘丽娟 二审/ 张志武 三审/段胜峰 )