7月23至24日,长沙理工大学文学与新闻传播学院的研究生暑期专业实践团队,在指导老师戴钰老师、赵华健老师的带领下,来到湖南省怀化市通道侗族自治县通道转兵纪念馆与恭城书院展开实地调研。本次实践旨在深入探索通道转兵历史事件的过程、意义,以及红色文化传播对当地乡村振兴的赋能作用。

恭城书院原名罗蒙书院,是中国现存最完整的侗族古书院,1934年12月12日,红军长征途径通道时,中共中央负责人在恭城书院召开紧急会议,史称“通道会议”。这场会议直接影响了红军长征走向,使红军转危为安。在距离恭城书院不到百米之遥处,是通道转兵纪念馆,于2014年底建成,是一座以恭城书院为核心的纪念馆。

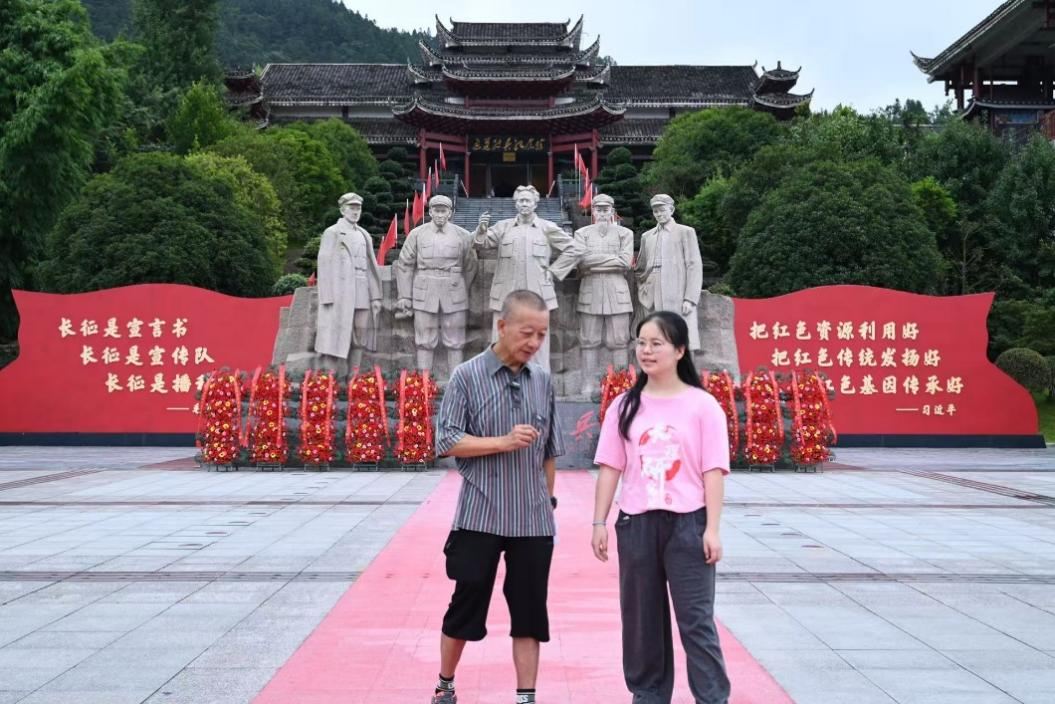

7月23日上午,实践团来到通道转兵纪念馆,采访纪念馆馆长郑湘。郑湘馆长解释道,之所以就把通道转兵纪念馆和会议旧址联系起来,是为了便于开展这个爱国主义教育活动,便于游客参观和缅怀。据郑湘馆长介绍,自纪念馆对外开放以来,每年参观游客逐年递增,近三年来游客人数均在100万人次以上,这不仅促进了当地住宿、餐饮、交通等行业的发展,同时也为周围百姓解决了就业问题。调研发现,为了吸引游客,近年来通道转兵纪念馆创新推出《通道转兵》音乐思政课、国防教育营地体验以及红色情景剧等互动项目,让游客沉浸式体验长征精神。调研期间,团队成员现场体验了音乐思政课,倾听红军在侗乡苗寨留下的感人至深的革命故事。其中,“红辣椒”的故事让成员们感受到了红军“不拿老百姓一针一线”的优良作风,“一担皮箩”的故事让成员们体会到了红军与侗乡人民之间的互相牵挂、难舍难分的深厚情谊。

在对通道转兵纪念馆的历史、现状进行全面了解后,那红色文化与侗族文化究竟存在怎样的联系呢?带着疑问,7月24日上午,实践团成员与通道转兵纪念馆副研究馆员胡群松教授进行了对话。胡群松教授说,“文化是日常生活中、人们生存过程中一个不可剥夺的因素。离开了文化因素,离开了这个底蕴,我们的生活就显得枯燥、显得无味。”自大学毕业以来便一直从事文化工作,今年74岁高龄的胡群松教授依然坚守在岗位上,对通道县红色文化与民族文化的传承与保护做出了巨大贡献。胡教授认为,“红色文化的根基来源于广博的世界,也来源于漫长的历史长河,它是历史长河中流淌的一滴水,这千万滴水红色文化、民族文化、生活文化、习俗文化等等这些文化聚集在一起,就汇成了中华民族文化的滔滔大河。”因此,尽管在红军长征时途径通道县只有九天八夜,但对于通道县而言依然至关重要,在宣传红色文化的同时,仍然要结合侗族文化,突出侗族文化,两者密不可分。

此外,胡群松教授还强调了人与自然和谐共生的重要性,他认为保持人在自然界平稳生存、幸福成长离不开人对环境和实物遗存的保护。随后,实践团成员在讲解员王洁的带领下走进恭城书院,参观参观通道会议遗址,感受侗族建筑倡导的人与自然和谐共生的理念,体悟恭城书院从教书育人场所到红色文化传播地的历史延续。

通道转兵纪念馆成立十年来,通过融入民族建筑特色、创新“红色+音乐”模式、深挖本土红色故事等举措,为红色文化赋能乡村振兴提供了实践参考。实践团将立足调研剖析其成功经验,助力纪念馆开启新十年发展,为红色文化推动乡村振兴提供可借鉴范例,让红色文化在乡村振兴的征程中绽放更加绚烂的光彩。

(文/陈益双、李薇 图/林天烁、程妍)

(一审/戴钰 二审/刘莎 三审/李娜)