“能源与动力工程”专业面向能源开发利用与电力生产领域,充分发挥行业与区域优势,服务国家能源安全和“双碳”目标、国家及地方经济社会发展,围绕化石能源、水力能源、核能等高效清洁发电,能源与环境协调发展,发电厂安全可靠经济运行,智慧能源系统,新能源与可再生能源发电等领域,为社会培养基础扎实、工程实践与创新能力强、德智体美劳全面发展的能源动力领域高素质复合型创新型人才。

一、专业背景

专业概况

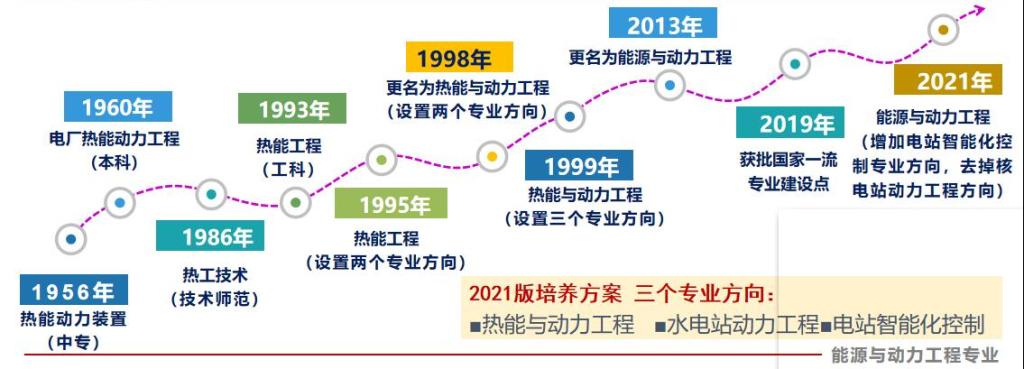

“能源与动力工程”专业创立于1956年,具有60余年的办学历史。该专业为国家级一流专业建设点、国家I类特色专业、教育部“卓越工程师培养试点”专业、湖南省重点专业、湖南省专业综合改革试点专业,设有热能与动力工程(热动)、水电站动力工程(水动)、电站智能控制(智控)三个专业特色方向,以及一个卓越工程师培养班。本专业内涵覆盖能源开发、生产、传输、转换、利用、过程控制等环节及领域,已经成为我国发电工程领域工程师培养的摇篮,一大批毕业生成长为我国能源动力工程领域的卓越工程技术专家和优秀管理人才。

“能源与动力工程”专业目前拥有“动力机械及工程”湖南省重点学科、“动力工程及工程热物理”一级学科硕士点,以及“能源动力”专业学位授权点。

培养目标

普通班:全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,遵循高等教育规律和人才成长规律,秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神,坚持“德育为先、知识为本、能力为重、全面发展”的育人理念,突出科教融汇,夯实科学教育根基,彰显工程教育特色,面向国家能源发展战略需求,培养基础理论扎实、工程实践能力强,具有良好国际视野、创新意识与竞争精神,系统掌握能源高效转化与洁净利用、能源动力系统与装置等方面基础理论和专业知识,能够在传统能源与新能源开发利用、发电动力工程等领域开展科学研究、技术开发、设计制造、运行维护、项目管理等工作,成为“底色亮、实践强、善创新、敢担当”的高素质复合型专门人才和行业精英。

卓越班:全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,遵循高等教育规律和人才成长规律,秉承“博学、力行、守正、拓新”校训精神,坚持“德育为先、知识为本、能力为重、全面发展”的育人理念,突出科教融汇,夯实科学教育根基,彰显工程教育特色,面向国家能源发展战略需求和能源动力工程前沿,培养基础理论扎实、工程实践能力突出,具有宽广国际视野、强烈创新意识、工程技术研发能力,系统掌握能源高效清洁转化与利用、能源动力系统与装置等方面基础理论和专业知识,能在能源动力工程领域开展科学研究、技术开发、项目设计、项目建设、运营管理等工作,成为“底色亮、实践强、善创新、敢担当”的高素质复合型卓越工程师。

二、师资队伍

“能源与动力工程”专业现有教师37人,其中教授4人、副教授13人,包括双聘中国工程院院士1人、湖南省新世纪“121人才工程”人选1人、湖南省学科带头人1人、享受国务院政府特殊津贴专家1人、湖南省教学名师1人、湖南省教学能手3人、湖南省普通高校青年骨干教师4人、江苏省“双创计划”人选1人、湖南省“小荷”科技人才1人,青年教师100%具有博士学位。

三、平台优势

“能源与动力工程”专业建设了一批国家级、省部级高水平特色学科专业平台和创新人才培养实践基地,主要包括:“能源系统与动力工程”国家级实验教学示范中心、“电力生产与控制”国家级虚拟仿真实验教学中心、工信部“先进能源电力装备”专精特新产业学院、“电网防灾减灾”全国重点实验室(共建)、“热工基础”省级示范实验室、“可再生能源电力技术”湖南省重点实验室、“能源高效清洁利用”湖南省高校重点实验室、“高效锅炉工程技术”湖南省工程研究中心、“特大口径电站阀门”湖南省工程研究中心、“清洁能源与智能电网”湖南省2011协同创新中心、“智慧能源系统与关键技术”湖南省研究生培养创新基地、“能源动力类大学生创新创业中心”湖南省大学生创新创业中心等。

四、核心课程

能源与动力工程导论、工程热力学、工程流体力学、传热学、自动控制原理、能源与动力工程测试技术、能源经济与项目管理、透平机械原理、燃烧学、锅炉原理、热力发电厂、水轮机原理、流体传动与控制、智能水电厂辅助系统、智能水电厂运行与管理、微机原理与接口技术、发电过程智能控制技术与系统、发电厂动力设备及运行、人工智能基础、智能电站建模与仿真等。

五、人才培养与就业前景

“能源与动力工程”专业始终把学生科技创新与工程实践能力培养放在突出位置,近三年在全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛、可再生能源优秀科技作品竞赛等赛事中表现突出,获国家级一等奖6项、二等奖2项、三等奖8项。

“能源与动力工程”专业毕业生就业率超过95%、就业质量高,主要去向是国家电网、中国五大发电集团等大型央企,能源电力、航天航空、环境保护、石油化工等行业的科研院所、企业,以及政府职能部门。毕业生升学率基本维持在30%,优秀毕业生被推免到国防科技大学、华中科技大学等国内外知名高校攻读硕士、博士学位。