“嗡——”一阵轻盈的嗡鸣划破了教室的宁静,一架无人机在湘西土家族苗族自治州花垣县澎湖村凌空起舞,瞬间吸引了孩子们的目光。他们的小脑袋齐刷刷仰了起来,眼睛追随着这个“空中舞者”。长沙理工大学“红烛”科普筑梦团队成员王语柔举起手机,赶紧拍下孩子们兴奋的小脸。“快看!”她指着盘旋的无人机,笑着对孩子们说:“这个‘会飞的眼睛’,本领可比竹蜻蜓大多了!”这阵嗡鸣,像一把钥匙,为山里的孩子轻轻打开了飞行世界的大门。

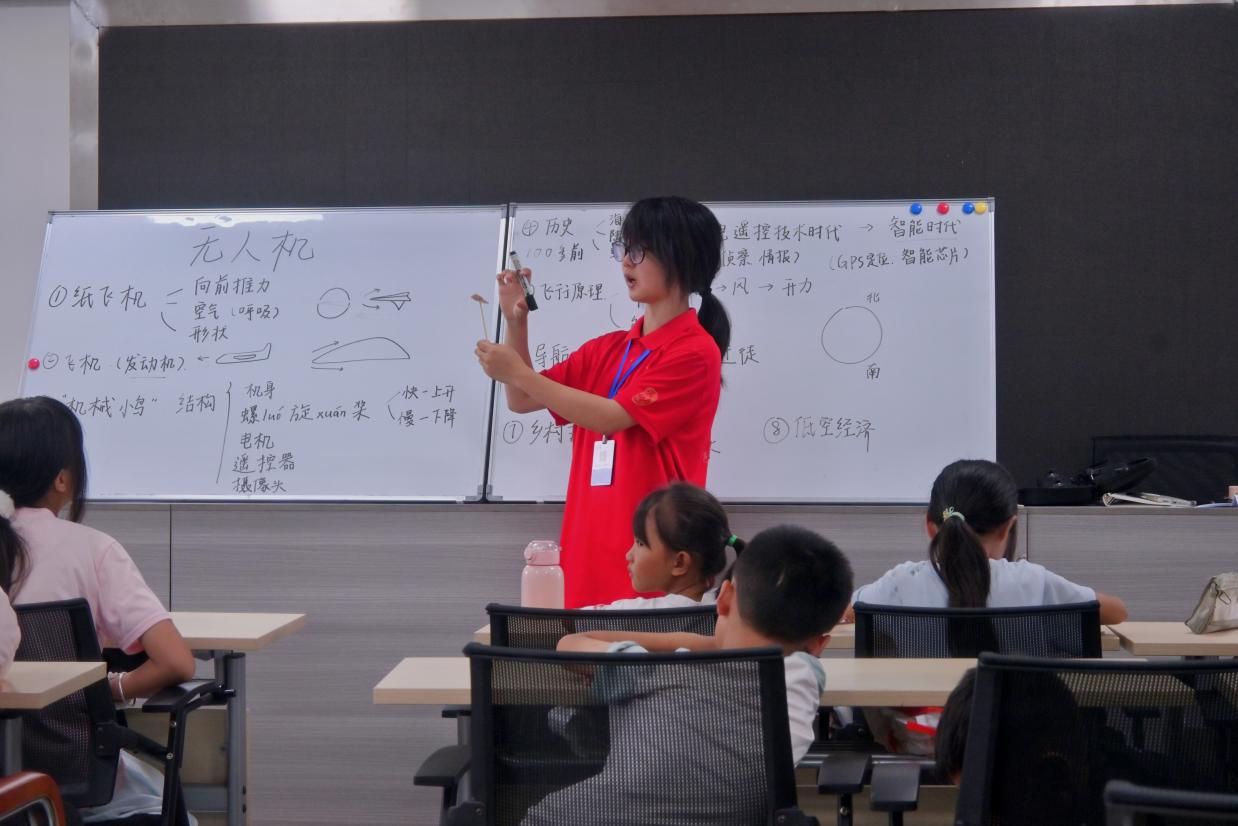

王语柔拿起孩子们都熟悉的竹蜻蜓,轻轻一搓,它旋转着飞起来。“看,这飞速旋转的桨叶,是不是像放大版、会听话的竹蜻蜓?”孩子们恍然大悟地点点头。接着,她又讲起更多有趣的问题:无人机如何感知方向?无形的无线电如何牵引它?北斗卫星又如何成为它的“千里眼”?孩子们听得入了迷,仿佛真的看见了无形的信号在空中精密交织。

“老师,它能帮我们给山那边的奶奶送药吗?”一个女孩稚嫩的提问,精准叩响了科技下乡的核心价值。队员们立刻抓住这个机会,描绘无人机在田野上的“神通”:巡查病虫害的“千里眼”、跨越山路的“快递员”、记录家乡的“摄影师”。“还有呢,这小飞行器可是‘低空经济’的主角!”队员们用孩子们能懂的语言,勾勒出无人机送货、测绘、应急救援等新图景,悄然将国家前沿战略与乡村发展脉搏相连。

飞翔的翅膀,承载着责任。“它飞起来像小鸟,但可不是玩具!”课堂气氛转为严肃。队员们讲解禁飞区、避让原则和操作规范,强调“天空虽广,规矩同行”。孩子们的眼神里,兴奋之外,更多了一层敬畏。

演示结束,无人机稳稳落回地面,孩子们的问题也如潮水涌来“它最远能飞到哪里?”“能带多重的东西?”“以后我能学开真飞机吗?”教室外,几个孩子仰望着蓝天,小手兴奋地比划着想象中的航线。那一刻,一颗关于飞翔、关于未来的种子,已悄然落入心田。

在这个夏日的澎湖村,当承载着童年欢乐的纸飞机与现代科技的“钢铁蜻蜓”相遇,碰撞的火花点亮了孩子们眼中探索未知的星光。这堂无人机课播下的,或许只是好奇的“星星之火”。但正是这点点星火,在孩子们幼小的心田里悄悄燃烧,映照着无人机即将飞越的田野与山峦,也照亮了乡村孩子们脚下那条通往创新天空的道路。

长沙理工大学“红烛”科普筑梦团队,正借着乡村振兴的东风,以青春为笔,以知识为墨,在科技下乡的壮阔蓝图上,精准描绘着无人机赋能低空经济的未来航图。他们点燃的飞行梦,不仅是仰望星空的渴望,更是脚踏实地、用科技翅膀托起家乡新生的力量。也许有一天,那些曾为无人机鼓掌的小手,终有一日会亲手操控它,为家乡的振兴蓝图挥毫泼墨,绘就低空赋能的崭新篇章。

(文/王语柔 罗亦欧 图/何倩 曾锐 一审/罗亦欧 二审/张晓烽 三审/王明彦)